展覧会情報

2019年 秋季展

文字を語る

概要

文字。それは時空の垣根を越えて意思伝達を可能とする人類史上最も重要な発明の一つ。中でも漢字は今日に至るまで連綿と使用され続けてきた唯一の古代文字ですが、出発点に近い甲骨文や金文に見出せる象形的な字姿が、歴史を閲する中で変容を遂げ、やがて篆書、隷書、楷書などの書体を生み出すに至ります。また漢字を受け入れた日本では仮名を派生させました。その豊かな書体が更に意匠化され、絵画や器物と融合するなど多様な広がりを見せてきました。漢字は、一字に複数の情報を盛り込むため、書される場(環境、支持体)に応じた造形を生むことを可能にし、更に既存の造形同士が作用し合ったのです。その流転、循環の様子はあたかも中国の五行説に通じる根源的な自然観を想起させます。 当白鶴美術館には、種々の漢字の姿を示す優品が数多く所蔵されています。悠久の中国史を体現する約3000年前の金文を鋳込む青銅器、国宝「賢愚経」・「大般涅槃経集解」に代表される荘厳な仏語を写す奈良時代の経巻、平安時代の雅な歌を仮名交りで詠む色紙、意匠化した文字によって吉祥を讃える陶磁器などです。本展覧会では、こうした作品を通して、主に書される場に応じた漢字造形の移ろいを辿り、豊かな広がりを見せる文字世界を提示します。

主な展示品

-

四弁花文帯卣(しべんかもんたいゆう)中国 殷(商)時代 H.27cm

-

四弁花文帯卣(しべんかもんたいゆう)中国 殷(商)時代 H.27cm

この青銅器はいわゆる印籠蓋造りの形式を採用し、しかも蓋と身の頸部の重なりが大きく気密性がとても高い。その中に容れられたであろうお酒は、黒黍(くろきび)を醸造した酒に、鬱金草(うっこんそう)という香りのある植物の葉を搗(つ)いて煮出した汁をブレンドしたもの[或いはお酒に鬱金草を浸したか?当時、秬鬯(きょちょう)や鬱鬯(うっちょう)と呼ばれていた]ではなかったかと考えられている。ところで『書経(尚書) 洛誥』や青銅器の銘文(金文)に秬鬯を卣に盛って賜う例があるが、金文に記された卣と読まれている字の形はどちらかと言えば瓢形(ひさごがた)に近く、提梁(吊り手)を伴う現器形とは必ずしも一致しない。しかも、このタイプの青銅器に器形名は記されておらず、殷(商)周時代に何と呼ばれていたかは残念ながら不明である。

さて、蓋裏(4行計44字)、身内底(図象記号と2字)の銘文によれば、殷王族の一人である小子が上位の王子から命ぜられた職務を無事遂行達成し、その褒美として貝二朋(二綴りの子安貝)を賜与され、その光栄を記念して母親の辛(十干名の一つ)を祀るために制作した器であることが分かる。それは殷王朝最後の王、帝辛(酒池肉林・炮烙の刑の故事で悪名高い紂王)の時のことであった。ところで、この銘文には繰り返し記号が2箇所に登場し、また、今の日本に生きる我々でもそのまま読める文字(暦)があるなど、漢字は人類が生み出した歴代の文字の中で唯一、3000年以上の生命を保ち続けている奇蹟の存在なのである。

-

重要文化財 象文卣(ぞうとうじこう)(臣辰卣)(しんしんゆう)中国・西周時代 伝 河南省洛陽出土 H.22.1cm

-

重要文化財 象文卣(ぞうとうじこう)(臣辰卣)(しんしんゆう)中国・西周時代 伝 河南省洛陽出土 H.22.1cm

蓋裏と身内底の両方に同じ内容が鋳出された8行50字の銘文中に、宗周(王都)・京[辟雍(大学?)のある神都]・成周(東方経営の拠点、今の洛陽)の三つの都邑を表す文字が登場し、更にそれぞれにおける祭祀儀礼がみえるのは稀有の例である。また、これらの文字の鋳上がりは頗る鮮明で、その字形は雅醇と形容されるに相応しい姿である。

この青銅器は新都・成周の建設が実施された西周第二代成王の時代に、殷族の有力貴族(庶殷という)の一人である臣辰光によって、父の癸(き)を祀る祭器として造られたことが推定される。但し、銘文中では卣、鬯、貝などを賜ったのは百姓(成周に住む庶殷)と記されており、臣辰光はその代表者に当るのだろうか。なお、洛陽出土の臣辰関係の青銅器は30余、著録にみえる臣辰関係の彝器は40余にも上り、同銘同形のものも知られている。かなり有力な一族だったのであろう。

蓋上と身胴部に象文(いわゆる黒目は目尻寄り)、蓋側面と身頸部に顧首(こしゅ)の夔鳳文(きほうもん)、圏台には虺龍文(きりゅうもん)が表されている。また、提梁(吊り手)上面にも顧首の夔鳳文が他と同様、肉太の線状浮き彫りで鋳造され、更に提梁下部の大きく湾曲した羊角を持つ犠首(ぎしゅ)(盤羊の頭部を象った可能性がある)は実に迫真的である。

蓋上と身胴部に大きく表された計8頭の象文は、まるで、この一族が西周新都建設に重きをなしていたかのような想像に誘う。何故ならば、卜辞や金文に「宮を爲(つく)る」意味で、「爲(為)」字が登場し、その文字は、象の鼻先に手を加えて象を使役している形だからである。ところで、安陽県侯家荘西北岡の1443号大墓〔殷(商)時代の王墓の一つと看做されている〕からは、象一体分の骨が、象使いらしい人間一体分の骨と共に発見されており、殷(商)時代に現在で言う河南省辺りに象がいたことは確かで、引き続き西周時代にも象がいたのだろうと推測されている。

-

三彩詩文枕(さんさいしもんまくら)中国・金時代 W.49.5cm

-

三彩詩文枕(さんさいしもんまくら)中国・金時代 W.49.5cm

開いた冊子を思わせるデザインの陶枕である。硬い陶枕は実用でないように思われるが、こうした高く硬い陶枕の例は数多く、また形も多様だ。しかし、この作品の場合、中央は凸線で区切られており、実用的な意図はあったものか。白化粧土をかけた左右の二面には細い箆でペン書き状に彫られた漢文が綴られているが、これは悲恋の詩であり、「中呂宮」とは短調の調べを示す。この詩文を一種の諧謔的視点から捉える向きもあり、恋に苦しみ眠れぬことを形状にかけたユーモア・センス溢れる作品として捉えることも可能だろう。

-

金襴手寿字文大鉢(きんらんでじゅじもんおおばち)中国・明時代 D.30.0cm

-

金襴手寿字文大鉢(きんらんでじゅじもんおおばち)中国・明時代 D.30.0cm

底裏、高台内には「大明嘉靖年製」の銘が入る。明時代、嘉靖年間(1522-1566)、景徳鎮窯で焼成されたものである。

明時代の陶磁器は吉祥表現で埋め尽くされたものが多い。この作品もそのひとつで、まず内底中央にみえる曲線は、松で象った「寿」の文字である。それと知らなければ判ずることも難しいが、紙上にみることのない筆の動きをうねる松の幹が描き出している。この不自然な線を松と認識できるのは、そこから装飾的に伸びた枝や松葉による。地面をみると、古木としての根上りの表現と若い松葉、また後ろには霊芝形の植物が描かれており、寿福の願いで彩られた画であることがわかる。

吉祥的表現はこれに留まらない。今度は一転して赤色を多用する七宝文繋ぎや菱繋ぎ文や・その間を埋める瓔珞文が鮮やかさに取り囲む。「瓔珞」とは観音菩薩など仏像が身につける花文繋ぎの装身具のことで、それを文様化し吉祥文のひとつとしたものである。さらに広い口縁部は内底と同じくコバルトの松竹梅が表されている。外側面の赤地には金彩がかすかに残る程度であるが、富貴の象徴たる牡丹文が施さ描かれていたことが分かる。

-

重要文化財 画図讃文(がずさんもん)巻第二十七中国 唐時代 25.6×556.0㎝ 東大寺塔頭尊勝院伝来

-

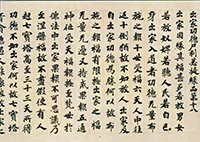

重要文化財 画図讃文(がずさんもん)巻第二十七中国 唐時代 25.6×556.0㎝ 東大寺塔頭尊勝院伝来

書体は、楷書を基本とするが、一部に草書に近いくずしが見られる。肥痩をつけた極めて流麗なこの字姿は、唐の陸柬之(588~638)のそれに近いと指摘されている。写経生というよりも能書家によって書されたのであろう。

当作品は、もと画巻と一具であった巻子本。当初は全三十巻から成っていたと推測されるが、現在は、文章の巻しか残存していない。中国・唐時代の仏教画巻の様子を知るうえで極めて貴重な作品である。内容は、インドや西域、そして中国を舞台にした仏教の説話と、南斉竟陵王・蕭子良(460~494)の『淨住子淨行法』を組み合わせて構成される。『淨住子淨行法』の内容から、在家信者の仏道修行のためのテキストであったことが分かり、また説話の記述の多くは『釈迦方志』や『広弘明集』といった南山律師・道宣(596~667)の著作物のそれと近似することから、道宣の一派によって664年頃~700年頃に撰述されたと考えられる。後に日本に伝来し、東大寺塔頭・尊勝院の所蔵に帰し、明治期に世に流出した。白鶴本(巻第二十七)は、税所篤の手を経たもの。中国の西陲に位置する敦煌の莫高窟・第三二三窟は700年前後に開かれた洞窟であるが、ここには『画図讃文』と一部同じ内容の説話が絵画化されている。両者の比較研究によって唐代仏教画の様相が具体化されることが期待される。

当館所蔵品以外に、巻第二十六が東京の大東急記念文庫、断簡(巻第二十六の一部)が五島美術館にそれぞれ所蔵される。

-

重要文化財 妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)((色紙法華経)(しきしほけきょう))巻第八日本 平安時代 22.7×701.8㎝ 大和金峯山伝来

-

重要文化財 妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)

((色紙法華経)(しきしほけきょう))巻第八日本 平安時代 22.7×701.8㎝ 大和金峯山伝来各紙に一行十七字の行を13個設け、平安時代らしい洒脱な文字が記される。高野切『古今集』の執筆者に並ぶ能書家によるものと指摘されている。

本作品は、色とりどりの染紙によって構成されており、平安中期以降に貴族によって生み出された装飾経を代表する作品の一つ。当初は八巻から成り、11世紀半ばから後半頃の作と考えられている。紙は、紫、緑、赤(代赭)、藍、茶の各色の濃彩紙へと集約されるように同系統の色紙二、三枚をセットに繋ぎ合わせられ、紙色の移り変わりによってグラデーションを生んでいる。全てで31紙あり、表裏に金銀箔が散らされ、界線も金泥で引かれる。紙の組み合わせは七種類あり、『法華経』でも説かれる仏教荘厳の七つの宝(『法華経』では、金・銀・瑠璃・硨磲〔しゃこ〕・瑪瑙・真珠・玫瑰〔まいかい〕)と数を一致させる。また、当経は、金銀霞引きの表紙と銀箔を散らす見返し、緒、八角形の水晶製の軸なども当初の姿を留めている。文字だけでなく経巻全体に、仏教世界を飾り功徳を積むという意識が及んでいる。

-

国宝 賢愚経(けんぐきょう)甲乙巻の内 甲巻日本 奈良時代 27.5×1324cm 東大寺戒壇院伝来

-

国宝 賢愚経(けんぐきょう)甲乙巻の内 甲巻日本 奈良時代 27.5×1324cm 東大寺戒壇院伝来

『賢愚経』は『賢愚因縁経』とも言われ、元は中国・北魏時代の慧覚等訳編で賢者と愚者に関する小話が13巻69品に纏められていましたが、隋唐時代に16巻或いは17巻本に編成替えされ、それが東大寺の戒壇院に伝存して参りました。 1行17字定型の黄麻紙の字粒を見慣れた奈良時代の人々が初めて檀(マユミ)を材質とする白い最上質の料紙(骨粉を漉込んだという言い伝えから荼毘紙(だびし)と呼ばれてきました)に、気宇壮大な破格の大字(1行12、3字)で、墨痕鮮やかに書写された『賢愚経』を目の当りにした時の驚愕は如何許(いかばか)りであったでしょうか。その想いが昂(こう)じ、やがてこの書が垂涎(すいぜん)の的となり、切断という事態に立ち至ります(大聖武・大和切の名の下、古筆手鑑の劈頭(へきとう)を飾り珍重されて来ました)。

当館の2巻(甲巻は21紙461行で三つの諸品、乙巻は23紙503行で五つの諸品の寄せ集めです)は江戸時代初期以来再分断という憂き目にはあいませんでした。経典としての命をこれ以上消したくないという熱い想いが込められているように感じます。

第三代加賀藩主前田利常(1593~1658年)の四女富姫(1621~62年)が、桂離宮で名高い桂宮家(八条宮家)の第二代・智忠親王(としただしんのう・1620~62年)に輿入れするに際し、「桂宮本万葉集」(御物)と共に「聖武天皇宸翰御経二巻」も贈られました。記録には墨付461行、503行とあり、この行数は白鶴美術館の甲乙2巻の賢愚経と一致します。現在この2巻を納めた三重箱の内箱の蓋裏に「世外」(朱文方印)の貼紙があり、桂宮家から明治の政治家井上馨(1836~1915年)の手に移っていたことも判ります。そして、やがて縁あって白鶴美術館の創立者の所蔵するところとなりました。

-

国宝 大般涅槃経集解(だいはつねはんぎょうしゅうげ)全七十一巻の内 巻第十日本 奈良時代 26.3×988.0㎝ 西大寺宝塔院伝来

-

国宝 大般涅槃経集解(だいはつねはんぎょうしゅうげ)

全七十一巻の内 巻第十日本 奈良時代 26.3×988.0㎝ 西大寺宝塔院伝来奈良時代写経の代表作。黄麻紙に各紙二十行分の界線を引き、各行に十五~十六字書す。一字一字が丁寧に書されるが、それらは上下が短縮し、左右への伸びが強調される特徴を備える。行によって文字に大小の違いがあるのは、経巻の本文を大字で書し、それへの注釈を小字で書しているからである。他に、後世の人間が学習、研究する際に入れた加点やカタカナの助詞や送り仮名も見られ、日本語研究の資料としても重視されている。

『大般涅槃経集解』とは、『大般涅槃経』(5世紀漢訳)の註釈書であり、中国の梁・天監八年(509)に武帝の勅を奉じて僧・宝亮が撰したと記録されるものである(ただし、撰者については諸説ある)。当作品は日本の奈良時代に写されたものであるが、やはり武帝による序文から始まり、続いて経の本文と共に、劉宋・南斉・梁の時代に活躍した二十人前後の僧による註釈を記している。全七十一巻から成り、その全てが白鶴美術館に所蔵される。もと奈良・西大寺に伝わり、また多くの巻の紙背に観応元~二年(1350~1351)に大和国・大御輪寺の円宗が加点をした旨が記されている。これによると当作品は、西大寺で毎年行われていた講経に実際に用いられていたものであり、古来、正統な経典として伝わってきたことが分かる。地域と時代を越えて脈々と息づく仏教の語り部たる存在である。

-

糟色紙(かすしきし)((順集)(したごうしゅう))伝藤原定信筆日本・平安時代 19.5×15.0㎝

-

糟色紙(かすしきし)((順集)(したごうしゅう))

伝藤原定信筆日本・平安時代 19.5×15.0㎝天永三(1112)年白河法皇のためにつくられたとも伝えられる『本願寺本三十六人家集』のうちの「順集」断簡(江戸時代初期に分割)で、筆者は世尊寺流第五代、藤原定信(1088-1154-)筆と極められる。この優れた筆跡は平安中期の公卿で歌人として著名な藤原公任(1171-1244)の書とみなされることが多かったようだ。

「順集」の断簡は、昭和四年に分割された「貫之集下」・「伊勢集」の断簡である「石山切」に次ぐと評される。ただ同じ「順集」でも料紙によって「糟色紙」・「岡寺切」二つの呼び名あり、本作のように料紙の右肩に破り継ぎがなされ、砂子・切箔を撒き、金泥のぼかしもみえるが、こうした切り継ぎや破り継ぎ(異なる複数の料紙を組み合わせた装飾技法)を施したものを「糟色紙」と呼び、それ以外が「岡寺切」と称されている。

-

日野切(ひのぎれ)((千載集)(せんざいしゅう))藤原俊成筆日本・平安時代 22.1×46.3㎝

-

日野切(ひのぎれ)((千載集)(せんざいしゅう))

藤原俊成筆日本・平安時代 22.1×46.3㎝「日野切」は「千載和歌集」の撰者、藤原俊成(ふじわらしゅんぜい・1114~1204年)の自筆本<1188年頃の作、綴葉装(てっちょうそう)の冊子本>の断簡を言います。但し、定家(ていか・俊成の子)の日記『明月記』文治四年四月二十二日の条に記す俊成自らが清書した奏覧本は「紫檀軸」とあることから巻子本と考えられます。この「日野切」はそれとは別のものです。素紙に転折鋭い独特の筆致で書かれた巻十七の二枚継ぎ断簡に、烏丸光廣(からすまるみつひろ・1579~1638年、江戸時代初期の京都を代表する文化人)の識語を加えて一軸に仕立てています。