コレクション

本館

新館

所蔵絨毯

当館所蔵の絨毯の多くは19世紀後半から20世紀初頭にかけて織られたものです。絨毯の代名詞ともいえるペルシアの華麗で豪華なメダリオン絨毯をはじめ、イスラム文化圏を象徴するミフラーブ(アーチ型)を描いた絨毯、生命樹を描いた絨毯、そして物語の場面を綴った絨毯など多岐にわたります。そこに表れているのは中東文化の多様さである、ともいえます。※画像クリックで紹介文が表示されます。

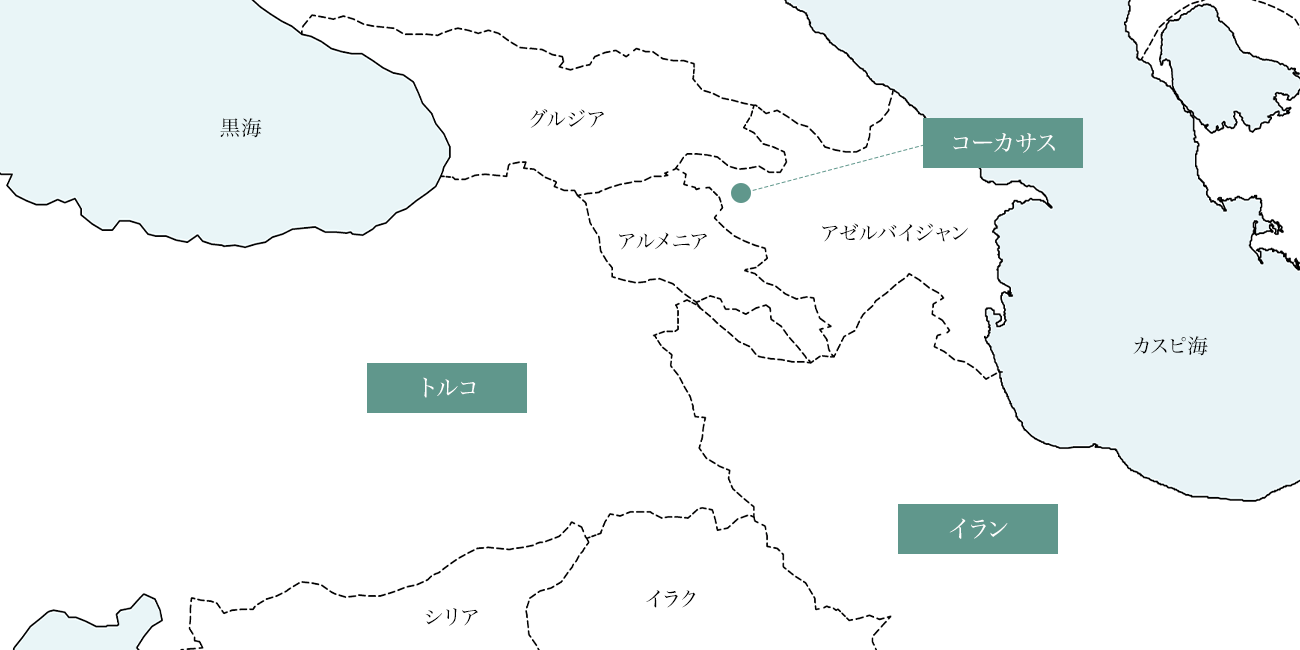

絨毯の生産地

-

トルコ(アナトリア)東西文明の架け橋となった絨毯

- トルコ絨毯はオスマン朝(1299~1922)に先行するセルジューク朝(1038~1194)の影響を受けて発展しました。トルコにおいては一方でオスマン朝の宮廷を中心に華麗な工房絨毯が製作されましたが、他方では、大胆で力強い色彩と幾何学的文様を特徴が、地方の村人たちの生活の中で育まれたのです。

-

コーカサス(黒海とカスピ海に挟まれた山岳地帯)抽象的なデザインと

重厚で深みのある色彩が特徴 - 起伏に富んだ複雑な自然環境、言語と人種の「るつぼ」といわれる文化・社会的環境から生まれた絨毯は、トルコやペルシアの影響を受けつつ発展し、古くから色彩豊かな幾何学的文様の絨毯が作られてきました。そして単純化された力強い表現と大胆な色彩は、ペルシア絨毯とは異なる個性を作り上げました。

-

イラン(ペルシア)自然さを華麗に織り出した

繊細な色調と精緻な意匠 - 華やかなペルシア絨毯の伝統は、16世紀のサファヴィー朝の宮廷工房で頂点に達しました。それは優美でリズミカルな曲線を描き出す蔓草、繊細にデザインされた草花、いきいきと表現された鳥や獣、宇宙を象徴するような豪華なメダリオン(円花文)で飾られています。その後、一時期低迷の時代を迎えますが、19世紀後半に復活し、古代の卓越した技と精緻な文様表現の伝統は、主要都市の工房に継承されます。

重要文化財

犠首饕餮文尊(ぎしゅとうてつもんそん)

高29.1cm 口径28.6cm

均整のとれた形姿、地の雷文共々鋳上がりの良い文様、薄緑色の美しい銹色と三拍子揃った尊です。尊は盛酒器(黒黍から造ったお酒を容れて神々に捧げるための器)でその遺例は商(殷)中期にまで遡ります。本器は後期の作です。頸・肩・胴・圏台各部にわたって稜飾を施しています。口頸部には上から蕉葉形内に双羽文、夔鳳文、三方に羊角形の犠首のある強く張った肩部には夔龍文を表しています。胴・圏台部には、目・耳・口・角・足等の構成要素が分離した饕餮文が鋳出され、圏台上部三ヶ所に鋳造の際の型持の跡があります。

三方、どこから見ても同じ文様に見えますので、どこが正面に当るのか分りません。ただ、頸部下の向かい合う夔鳳文の足の指の数が2本のもの(2対)と、3本のもの(1対)があります。もし、意図された違いだとすれば、3本指の夔鳳文が正面に当るのかもしれません。

重要文化財

象頭兕觥(ぞうとうじこう)

通高17.2cm 長20.1cm

伝 河南省安陽殷墟出土

兕觥として分類される青銅器は、禽獣の頭と背が蓋、喉が注ぎ口<流(りゅう)>となり、尾には小動物をかたどった把手<鋬(はん)>をつけ、圏台あるいは四脚をもつ盛酒器です。商(殷)末から西周中期に盛んで、器面全体が空想と実在の動物で飾られるのが特徴です。この兕觥は、蓋が象と饕餮文(とうてつもん)の組み合わせ、半環状の鋬は鳥の側面形を基本として、その鳥の後頭部を把手の上の付け根から頸を伸ばした怪獣が齧り付き、鳥の下半に下から角のある獣が喰いつく複雑な意匠です。器表は、饕餮(とうてつ)、夔龍(きりゅう)、虺龍(きりゅう)、虎、兎など繁褥(はんじょく)な獣文と地の雷文(らいもん)で埋められていますが、鋳上(いあが)りはとても鮮明です。

末期の例には、蓋でなく器に獣頭のつく兕觥、水器である匜(い)にも流に獣頭のつくものがあり、また蓋を除いた兕觥の器形は匜に類似し、両者が器形の変遷上深い関係にあることが窺われます。

重要文化財

饕餮夔鳳文方尊(栄子尊)<とうてつきほうもんそん(えいしそん)>

高27.7cm 口径23.0cm

この酒を容れる器は口縁のみ円形で、頸・胴・圏台部全体は方形を成すところから、天円地方尊と呼ばれたりもします。稜飾は力強くかなり発達しています。頸部は蕉葉形の区画内に相対する顧首の夔鳳文を縦に表し、その下には夔鳳文(鳳文などと呼ぶほうがふさわしい姿になっています)を飾っています。胴部には飾りの付いた羊角や人間のような耳をした顔面のみの饕餮文を、圏台部には顧首で胴体をU字形に曲げた鋭い牙を持つ夔龍文を表現しています。器内底に2行6文字の銘文を鋳出し、これと同銘の方彝が根津美術館とシカゴ美術館に所蔵されています。

重要文化財

金銀鍍渦雲文壺(きんぎんとかうんもんこ)

高36.4cm 胴径28.2cm

伝 陝西省鳳州府出土

「鍾(しょう)」と呼ばれ、酒や水の他穀類の貯蔵にも用いられた、漢代の容器中にあって中心的な位置をしめたとされる壺。球形に近い張りのある胴、やや太めで緩やかな曲線を描いて口辺で外へ開く口頸部、大きな圏足を持っています。器面は、やや凹みをもたせた各二条の帯で四段の文様帯に分け、線刻によって上より三角文の中に湧き上がる雲気文、続く中央の二段が幾何学的要素をもつ流雲文、下段には逆三角形を並べ内部に円形と滴(しずく)形を配しています。口辺と圏台には上下交互に山形の渦雲文そして胴の両横に獣面形の2つの鐶座・遊鐶を付けています。帯と文様部に鍍金、地に鍍銀を施し、青銅器に替わる華やかな漢代金工品の姿をしのばせる遺品です。

重要文化財

白地黒掻落龍文梅瓶(しろじくろかきおとしりゅうもんめいぴん)

高40.5cm 口径6.2cm 胴径21.6cm

磁州窯はもと、10世紀中頃(五代末~北宋時代初期)に始まり、現代でも操業を続けている河北省邯鄲市近郊の磁県に位置する窯場をさす呼び名でした。ところが、中国北部(河南、山西、陝西、山東、遼寧、寧夏、内蒙古など)の諸窯でよく似た陶器が焼かれていたため、現在ではそれらを含む総称として用いられています。この龍文梅瓶は本来の磁州窯の代表的窯場・観台窯(元末・明初頃生産中止)で焼造されたと看做されています。北宋~金時代に盛行した白地黒掻落の現存作品中、傑作の誉れの高いものです。

白地黒掻落とは、素地全体に白土を化粧掛けし、更に全面に黒泥(鉄絵具)をかけ、この瓶の場合、龍文と肩、裾の捻じ花風の花弁文を細かく線刻した後、文様以外の黒泥を丹念に掻き落し透明釉を施して焼き上げる技法です。石炭を燃料とする饅頭形の窯で焼かれた故か、釉が僅かに黄色味を帯びて失透しています。また全面に細かい貫入が入ることにより、白黒の対比が和らいでいる感じがします。

瓶の胴部を廻(めぐ)る口を大きく開けた三爪の龍は、ぐっと見張った眼、力強く縁取られた豊かな鬣(たてがみ)、大きく波打つ背鰭(せびれ)、巻き返った魚尾をもつ異形のもので、しかも前脚が2本しかなく、特に振りかざした右前足の掌に当たるところには、肉球表現を意図したと思われる三つの円文が刻まれています。

ところで梅瓶とは口が小さく、肩が大きく張り、胴の途中から急にすぼまるこの手の瓶の中国における呼称で、器面に「清沽美酒(せいこびしゅ)」と書かれた例のあることから酒壺として使用されたと考えられています。また、小説の挿し絵で、結婚の申し込みに酒を用意した場面に、梅瓶が描かれたりしています。その名の由来についてははっきりしませんが、本来、酒瓶であったものを、花生として梅一枝を挿して鑑賞したところから、梅瓶と呼ばれるようになったとも言われています。

青磁鳳凰耳花生(せいじほうおうみみはないけ)

高29.0cm 口径9.6cm 胴径11.8cm

しっとりした粉青色(ふんせいしょく)の青磁釉がたっぷり掛かり、器胎の微妙な起伏が釉層(中の気泡は細かく密)の厚薄を促し色の諧調として現れます。陶工が青磁の色を追い求め工夫を重ねた末の結論の一つがこれだったのでしょうか。この繊細で気品ある優美な形象を先人は深く受け止めました。

それを物語る逸話が『槐記(かいき)』<近衛家熙(このえいえひろ)(一六六七~一七三六年)の侍医、山科道安(やましなどうあん)が家熙より伺った貴重な話を日記風に記録したもの>に記されています。「(前略)キヌタ青磁ノ至極ナリ、(中略)後西院ノ勅命ニテ千聲ト号ス、擣月千聲萬聲ト申ス御心ニヤト申上グ、左アルベシトノ仰ナリ、(中略)此ワレノアル故ニ、利休ガキヌタト名付ルトナン、響アルト云ウ心ナリト仰ナリ」、これは陽明文庫所蔵の貫入(かんにゅう)のある鳳凰耳花生と静嘉堂文庫美術館所蔵の貫入があり胴部が大きく割れて鎹(かすがい)が打たれている鯱耳(しゃちみみ)花生をめぐっての話です。家熙は後西院(ごさいいん)(在位一六五四~六三年)命名の典拠を白楽天の『聞夜砧』の詩句「誰家思婦秋擣帛 月苦風凄砧杵悲 八月九月正長夜 千聲萬聲無了時(後略)」だと考え、当然、千利休(一五二二~九一年)命名の背後にも同詩の存在を見ていました。もしかすれば、彼らが青磁の花生を見つめる時、遠く離れた夫を想う女性が心を込めて砧(きぬた)上の衣を杵(きね)(槌(つち))で擣(う)つ音が耳に響いていたのではないでしょうか。

五彩魚藻文壺(ごさいぎょそうもんこ)

高34.0cm 口径19.6cm 胴径40.5cm

丸味を帯びた壺の胴部全面に水草の中を泳ぐ鯉八尾の姿がのびやかに描かれています。鯉全ての黒目が進行方向に寄っていて、鯉により一層動きが生まれるように意図したのではと考えられます。但し、全「魚藻文壺」の鯉の黒目が目頭に寄ったように描かれている訳ではありません。

五彩は、嘉靖(1522~66年)~万暦(1573~1620年)の間に大量に焼成された多色彩磁です。魚藻文は既に元時代の染付(青花)に見られましたが、明時代前半期には幾分影を潜め、嘉靖期(1522~66年)になり五彩として登場しました。本器のような壺は嘉靖期に流行ったらしく、現在、中国、欧米、日本などに伝えられています。

まず回青(コバルト顔料)を使った菫青色で素地に部分絵付けを施し、透明釉をかけて高火度焼成した後、上絵具で着彩します。鯉のオレンジ色を出すためには、黄色を焼き付けた上に更に赤を塗り重ね、もう一度錦窯(きんがま)で焼成しなければなりません。嘉靖の五彩の中でもこの種の魚藻文壺だけに用いられた技法とされています。底裏に「大明嘉靖年製」の青花銘があります。

重要文化財

蓮華文螺鈿蝶形卓(れんげもんらでんちょうがたしょく)

高60.5cm 甲板58.5×28.5cm

蝶形に象(かたど)った甲板に三本の長い鷺脚をつけた卓です。

甲板の下に框(かまち)を設け、格狭間(こうざま)と呼ばれる刳形(くりがた)の透かしを施しています。脚の付根にも透かしの持送りを付けるなど、曲線を強調した軽快で優美な器形です。甲板上面のみ朱漆、他は黒漆塗りで、外面に金蒔絵と螺鈿を併用して蓮華唐草文及び散華(さんげ)を、華奢な脚部に至るまで効果的に配しています。また甲板縁、框の要所、脚先に金銅金具を付けています。この種の卓は、鎌倉時代の絵巻に散見される仏前で用いられた前机であり、黒地に映える金彩、玉虫色の微妙な色の変化が、薄暗い仏殿内で神秘的な雰囲気を高めたことでしょう。

重要文化財

鍍金狩猟文六花形銀杯(ときんしゅりょうもんろくかがたぎんぱい)

高5.4cm 口径8.7cm

杯身を六弁の花形に深く打ち出し、銀蝋(ぎんろう)で溶接された高脚も杯身に接する六角形の受台(托)を最上部に、六角柱そして裾は六角形の地付きへと広がって行きます。 杯身外面は鍍金線によって六弁にそれぞれ区画されていますが、そこに表現された狩猟図は枠を越えて走馬灯の如く連続しています。弓矢、投げ縄、先端の曲がった棒状の狩猟具を手にした六人の騎馬人物が、草花の間を縫って雌鹿、山羊、狐等の走獣を追いかける様が、のびのびと表され、更に鴨・小鳥・蝶などがその狩猟世界に彩りを添えています。この画面では狐二頭を追いかける狩人が先の曲がった、全体も幾分彎曲した棒状の狩猟具を振りかざして疾駆しています。「唐書」に記された太宗・高宗時代の狩猟風景はかくやと思われます。蹴り彫りの鏨(たがね)の連続線、密に打たれた魚子文(ななこもん)が実に力強く、文様にのみ鍍金が見られます。

白銅海獣葡萄鏡(はくどうかいじゅうぶどうきょう)

径21.3cm 厚1.9cm

銀色に輝く上質の蝋型鋳造鏡(恐らく銅・錫・鉛の含有量が70%・25%・5%程)です。初唐前半期を出発点とする海獣葡萄鏡の変遷の中で、この鏡は初唐後半期に位置付けられています。背面を見ますと鈕の形が 半球形ではなく伏獣形で、内区・外区を隔てていた鋸歯文帯(きょしもんたい)が消え、替わりに連珠文帯が現れる一方、初期に見られた銘文帯の名残があります。内区は三方向にU字形に張り出した葡萄唐草の蔓の内部と外部に交互に一頭ずつ計六頭の狻猊(さんげい・獅子の類)が表現され、外区には五羽五頭<鴛鴦、鵲、狻猊、有翼馬(翼と言っても翻る紐状のようなものです)、麒麟(きりん)>などの禽獣が交互に左回りに廻り、葡萄唐草が配されています。走獣や銘文帯の古い要素に、連珠文帯や葡萄の房の中に混じる石榴果(ざくろか)など新しい要素を含んだ鏡です。

重要文化財

硬玉勾玉付金鎖頸飾(こうぎょくまがたまつききんぐさりくびかざり)

48.5cm

伝 福岡県周船寺古墳出土

太さ、大きさの揃った金製の輪を潰して長楕円形にし、それをU字形に曲げて組み繫いだ複式の鎖(日本では兵庫鎖と呼び慣わされています)に、5個の翡翠の勾玉を金製針金で付けた頸飾です。5個のうち両端の2個は、孔のあいた頭部と尾部が密着した環状の勾玉、やや大ぶりな中央の1個は頭部に線刻のある丁子頭と称されるものです。金鎖の形式・技法は5世紀中葉頃と推定されています韓国慶州市皇南大塚南墳出土の金製の勾玉と空玉6個を付けた「金製勾玉装頸飾」によく似ています。当館の頸飾は、金鎖は朝鮮半島製、勾玉は日本製と、両者が合体した可能性があるかもしれません。

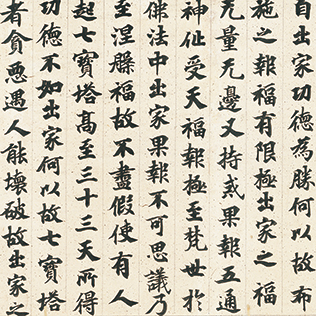

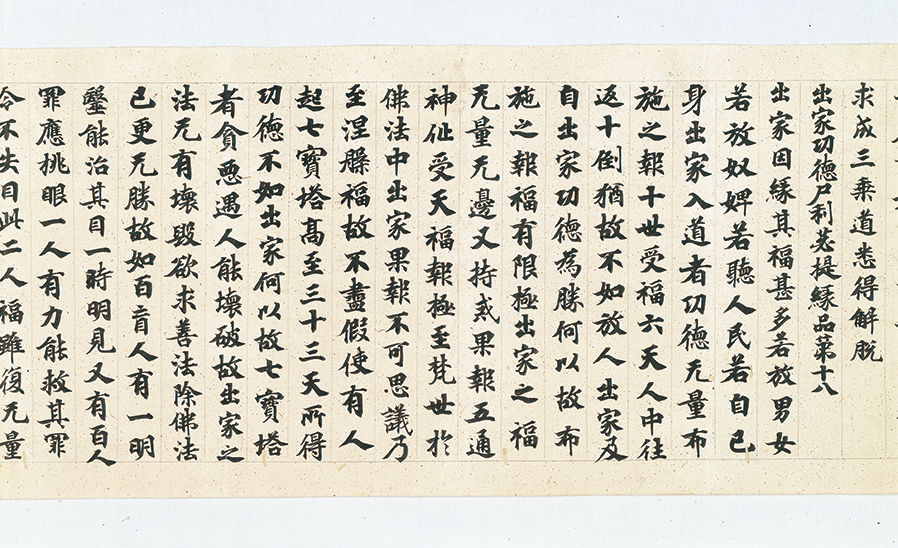

賢愚経(けんぐきょう)甲巻

紙本墨書 27.5×1324cm

東大寺戒壇院伝来 国宝

『賢愚経』は『賢愚因縁経』とも言われ、元は中国・北魏時代の慧覚等訳編で賢者と愚者に関する小話が13巻69品に纏められていましたが、隋唐時代に16巻或いは17巻本に編成替えされ、それが東大寺の戒壇院に伝存して参りました。 1行17字定型の黄麻紙の字粒を見慣れた奈良時代の人々が初めて檀(マユミ)を材質とする白い最上質の料紙(骨粉を漉込んだという言い伝えから荼毘紙(だびし)と呼ばれてきました)に、気宇壮大な破格の大字(1行12、3字)で、墨痕鮮やかに書写された『賢愚経』を目の当りにした時の驚愕は如何許(いかばか)りであったでしょうか。その想いが昂(こう)じ、やがてこの書が垂涎(すいぜん)の的となり、切断という事態に立ち至ります(大聖武・大和切の名の下、古筆手鑑の劈頭(へきとう)を飾り珍重されて来ました)。

当館の2巻(甲巻は21紙461行で三つの諸品、乙巻は23紙503行で五つの諸品の寄せ集めです)は江戸時代初期以来再分断という憂き目にはあいませんでした。経典としての命をこれ以上消したくないという熱い想いが込められているように感じます。

第三代加賀藩主前田利常(1593~1658年)の四女富姫(1621~62年)が、桂離宮で名高い桂宮家(八条宮家)の第二代・智忠親王(としただしんのう・1620~62年)に輿入れするに際し、「桂宮本万葉集」(御物)と共に「聖武天皇宸翰御経二巻」も贈られました。記録には墨付461行、503行とあり、この行数は白鶴美術館の甲乙2巻の賢愚経と一致します。現在この2巻を納めた三重箱の内箱の蓋裏に「世外」(朱文方印)の貼紙があり、桂宮家から明治の政治家井上馨(1836~1915年)の手に移っていたことも判ります。そして、やがて縁あって白鶴美術館の創立者の所蔵するところとなりました。

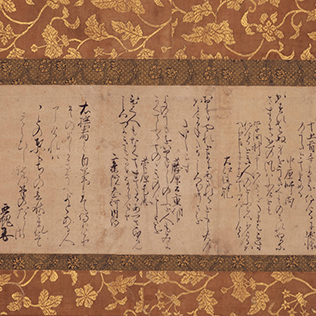

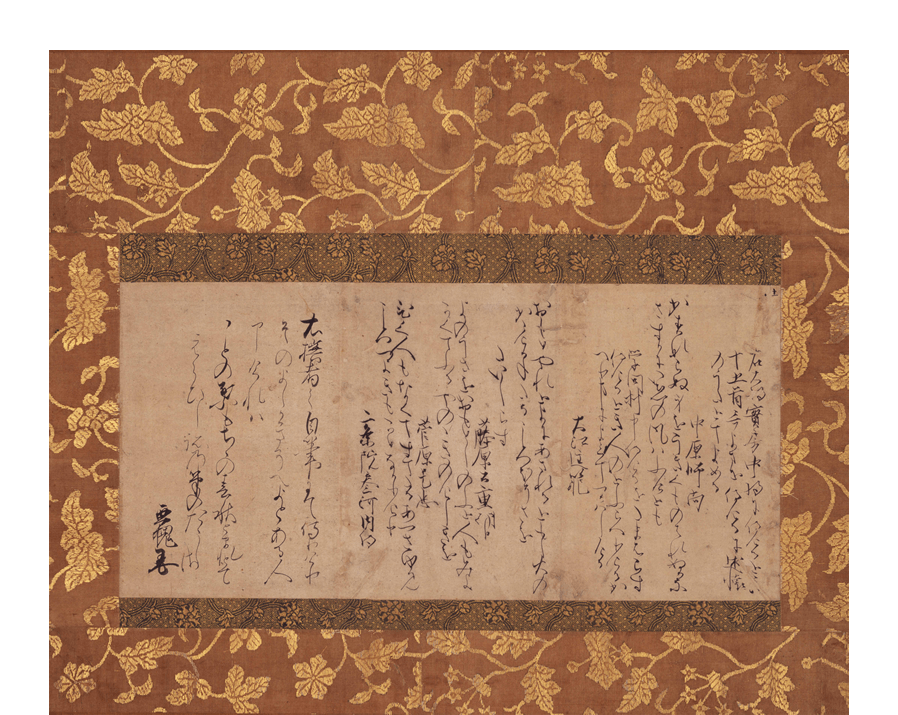

日野切(千載集)(ひのぎれ(せんざいしゅう))

藤原俊成筆 紙本墨書 22.1×46.3cm

「日野切」は「千載和歌集」の撰者、藤原俊成(ふじわらしゅんぜい・1114~1204年)の自筆本<1188年頃の作、綴葉装(てっちょうそう)の冊子本>の断簡を言います。但し、定家(ていか・俊成の子)の日記『明月記』文治四年四月二十二日の条に記す俊成自らが清書した奏覧本は「紫檀軸」とあることから巻子本と考えられます。この「日野切」はそれとは別のものです。素紙に転折鋭い独特の筆致で書かれた巻十七の二枚継ぎ断簡に、烏丸光廣(からすまるみつひろ・1579~1638年、江戸時代初期の京都を代表する文化人)の識語を加えて一軸に仕立てています。

赤地格子蓮華文錦(蜀江錦)(あかじこうしれんげもんにしき(しょっこうきん))

裂帖の内 13.5×31.8cm

蜀江錦とは、漢代以降、中国の蜀の地方が錦の産地として名高かったことに基づく名称です。文様、地を表す色糸を経に用いた平組織の経錦(たてにしき)です。経方向は赤・白・縹(はなだ)と赤・黄・萌黄の縞の繰り返しです。文様は、前者の三色帯上に二重格子、連珠花文、後者の上に蕨手或いは唐草文を織り出しています。類裂・類似文は多くありますが、部分的な違い、例えば、円文の周囲の連珠の数や、円文の縦・横の幅の違い等があります。このことは、織られた土地が異なっていることを示すのでしょうか。本裂は、上下に折り目があり、紐状に仕立てられていたことがわかります。なお、当館所蔵の2帖の裂帖には220点の裂が貼られ、その内、上代裂(飛鳥~奈良時代)は195点を数えしかも法隆寺裂がかなり多数含まれています。また、正倉院裂も多く認められます。

重要文化財

金銅小幡(こんどうしょうばん)

長39.9cm 幅12.0cm

法隆寺伝来

この金銅小幡はもと法隆寺に伝来していました。仏堂内の天蓋などに懸けて、仏の空間を飾った荘厳具の一部と看做されています。上端がちぎれたように欠けていますが、これは東京国立博物館・法隆寺宝物館に所蔵される本来、蝶番(ちょうばん)で繫がれた全七坪からなる金銅小幡(六坪分と残欠)の第七坪目に当ります<東博には全七坪が揃ったもう一旈(いちりゅう)があります>。

この下端には染織品の幡脚の痕跡があり、本来、色鮮やかに染められた絹製の幡脚が垂下していたのです。

銅板を切り透かし鍍金を施したもので、文様はパルメット波状唐草文を周囲にめぐらせ、その内側に華籠(けこ)を捧げる飛天、両方の手にそれぞれ蓮の蕾と花びらを持つ飛天、蓮華座上で横笛を吹く楽天で構成されています。風を受けて翻る天衣の様は流麗で、際立った透し彫り技法を見せています。また全面に施された毛彫りは躍動感を感じる優れた技巧で、当代一流の工人の手になることを伝えています。今は薄れたり、見えなくなっていますが、本来、天人の頭髪や瞳そして唇は彩色されていました。

重要文化財

高野大師行状図画第(こうやだいしぎょうじょうずえ)二巻第六段「入唐入洛事」

紙本著色 31.5×1284.0cm

弘法大師空海の生涯や事績を描いた絵巻物は鎌倉時代以降たくさん作られ、当館の絵巻物もその伝統の中で、描き継がれてきたものの一つです。でも、元の絵巻物をそのまま踏襲している訳ではありません。そこにはこの絵巻物を作った人々の、お大師様に対する敬慕の念が色濃く現れているのです。この絵巻物独特の工夫が見て取れます。

この画面には三人の騎馬人物が描かれています。先頭は長安から遣わされたとおぼしき迎客使、真ん中は遣唐大使藤原葛野麻呂(ふじわらのかどのまろ)、しんがりが空海です。迎客使と空海には華蓋が差し掛けられていますが、遣唐大使には日本から付き従ったいちび脛巾(はばき)、緌(おいかけ)姿の従者3名のみです。しかも、迎客使の馬の胸繫(むながい)と尻繫(しりがい)には杏葉(ぎょうよう)が飾られ、空海の馬の尻繫(しりがい)にも杏葉が飾られていますが、大使の馬には何もありません。空海を敬愛する高野山の人々は、現実問題の位取りとして、空海が遣唐大使の後塵を拝することは重々承知していましたが、それでも、お大師様への敬慕の念を是が非でも表したかったのではないでしょうか。

重要文化財

瀟湘八景図画帖(しょうしょうはっけいずがじょう)

一帖の内「煙寺晩鐘」(えんじばんしょう)

紙本墨画淡彩 35.5×23.6cm

中国で古来景勝の地として名高い瀟湘(しょうしょう)<湖南省洞庭湖畔>の八ヶ所の佳景<瀟湘夜雨(しょうしょうやう)、洞庭秋月(どうていしゅうげつ)、遠浦帰帆(えんぽきはん)、煙寺晩鐘(えんじばんしょう)、平沙落雁(へいさらくがん)、漁村夕照(ぎょそんせきしょう)、山市晴嵐(さんしせいらん)、江天暮雪(こうてんぼせつ)>を描いたものです。もとは各図とも左側に配され、それぞれの右側に八景詩が付せられていた可能性があります。

筆者の祥啓は室町後期の建長寺(鎌倉)の画僧で、文明十年(1478)に上洛して、将軍家同朋衆を務めた芸阿弥(1431~85年)に師事し、3年間に亘り幕府御物の唐絵を研究しました。<明応二年(1493)にも京に来ています。>山水、人物、花鳥と画種は多様ですが、最も山水画に優れ、鎌倉水墨画壇の中心人物の一人として、以後の鎌倉周辺画家に与えた影響はとても大きいものがあります。この図は水墨を基調に、藍や代赭(たいしゃ)などの淡彩を加えた、真体の山水画で、祥啓作品の中で、最高傑作との呼び声の高いものです。背を丸めた老僧と傘を背にした従者の歩みに目を留めて下さい。僅かの筆数にもかかわらず、二人の気持ちが伝わってくるようではありませんか。

なお、各図に「祥啓」の白文重廓隅丸方印が捺されています。

重要文化財

四季花鳥図屏風(しきかちょうずびょうぶ)六曲一双

狩野元信筆 紙本金地著色

各162.4×360.2cm

この屏風は、狩野派400年の基礎を固め、確立した第二代・元信(1476? 1477? ~ 1559年)が成し遂げ、桃山時代に大流行した和漢融合(大和絵と漢画の持つそれぞれの特色を調和させる)の金碧障屏画(きんぺきしょうへいが)の内、室町時代唯一の現存作例です。なお、元信は花鳥を画題とした金屏風を明の皇帝への進貢品としても描いています。それらが現存していない今、この屏風は更に貴重な文化遺産です。屏風左右端下方に「狩野越前法眼元信生年七十四筆」の墨書落款があり、その下に「元信」(朱文壺形印)が捺されています。

左右から力強く張り出した松、両隻にまたがる竹林、土坡と岩、水流と滝を骨格として、金雲の棚引く景の中に、右隻から左隻へ、紅梅・桜・楓・椿・白梅を配し、そこに牡丹・菊・芙蓉等をあしらい、更に自生する小草花を描き込んで推移する季節感を巧みに表現しています。また、色鮮やかな孔雀・小鷺・鴛鴦・錦鶏鳥等を季節の景との対比において際立たせています。そして空中を飛翔し、枝上・岩上・地上にとまる様々な鳥たち、すなわち、ウソ、ヒレンジャク、コウライウグイス、サンジャク、ミヤマホオジロ、コマドリ、スズメ、ハクセキレイ、シジュウカラ、ノゴマなど屏風全体で57羽もの鳥が実に生き生きと描き込まれています。

フェルテック、アナトリア中央部

草色のメイン・ボーダー(絨毯中央画面を囲む太枠)にはチューリップが描かれる。上部の黒と赤地のミヒラ―ブ(アーチ形)、内側は黄色を基調とした文様が配され、色調のコントラストと明確なデザインによって、極めてバランス良く構成されている。ミヒラ―ブ内側にみえる円柱、その間にあるランプはイスラム宗教施設、モスク内のイメージであり、花壺は庭園、楽園のイメージを持つ。宗教的意識の強い、このデザインは16世紀、宮廷工房の礼拝用絨毯の構図に見られる。

カラバフ チョンゾレスク、コーカサス

三つのメダリオン(メダル形)が赤いフィールド(中央画面)に描きだされている。ペルシア絨毯に典型的な単一中央形の「メダリオン」とは異なり、コーカサス地域の絨毯では、やや横に伸びたメダル形、星型などを複数連ねるような構図が多くみられる。この絨毯では、それぞれのメダリオンの外側を緑と白線で縁取っているが、メダリオンの区画が明確に表わされることも、特徴のひとつといえるだろう。各メダリオン内側の短い曲線は、「クラウド・バンズ」(雲の帯)と呼ばれ、中国の「雲気文」との繋がりが指摘される文様である。

イスファハン、ペルシア中央部

(シュレシ工房)

優れたデザイン性、その複雑さと優美さを活かす織りの繊細さが特徴の作品である。フィールド(中央画面)に埋め尽くされる流麗な植物文様の曲線を辿ってみると、全体の文様構成は反復されていないことがわかる。文様の輪郭線には異なる色を入れ文様の輪郭やその色を引き立たせる。意識的に観察しなければ確認できないほど細い挿し色である。ウールの柔らかな質感ながら、緻密な織りと巧妙な色遣いが、この複雑な図柄を鮮やかに浮かび上がらせている。

絨毯の画面は色糸の結びによって作られていくが、この絨毯の場合、1平方メートルあたり200万ノット(パイル糸の結びの数)。つまり、縦2mの大画面をつくりあげる500万ノット以上の極細パイル糸一本一本が、わずか0.5平方ミリメートルのペン先の点描一点のようなものなのである。

ナイン ツデシク、ペルシア中央部

幾重にも連なるモチーフで構成された中央のメダリオン(メダル形)の周りに、優雅な曲線のアラベスク文様(繰り返され無限に展開する抽象化の強い植物文様)が配される。まさにイスラム美術の華に相応しいデザインの絨毯である。

20世紀初期のナイン、殊にツデシク村で生産された絨毯は、緻密で正確な織りで知られているが、縦4メートルを超えるこの絨毯には、その技術力の確かさが示されている。